Освоение земель Ельцовских

Падение Сибирского ханства открыло широкую дорогу для колонизации земель за Уралом. В отличие от этого освоения русскими юга Сибири, встретив упорное сопротивление кочевников, замедлилось, и поэтому южная часть Сибири, включая и верхнее Приобье, была присоединена к Русскому государству значительно позднее. Основным препятствием в деле присоединения верхнего Приобья было сопротивление джунгарской феодальной знати. Джунгарское государство не создало на Алтае прочного административного аппарата и держало местное население в подчинении через алтайскую знать и наезжих чиновников.

Опорными пунктами для распространения влияния России на территории верхнего Приобья были в XVII веке Томский и Кузнецкий остроги. Первый был основан в 1604 году, второй – в 1618 году. В 1633 году отряд казаков из Кузнецка под командой Петра Сабанского добрался до Бии и Чумыша. В 1652 году при усиленном поощрении со стороны Джунгарии. В течении XVII века сфера русского влияния в верхнем Приобье значительно расширилась. В 1628 году в Кузнецком уезде насчитывалось 37 волостей и улусов. В состав Кузнецкого уезда входили земли по верхнему Чумышу.

Русские вынуждены были жить в постоянной напряженности: высылать дозоры в окрестности Кузнецкого уезда. С каждым годом росло влияние русских на местное население, сохранились сведения о разорении в 1716 году кочевниками нескольких деревень по Чумышу.

В 1718 году русским удалось построить первую крепость на реке Бии, не на прежнем месте у слияния Бии и Катуни, а несколько выше, там, где нынче город Бийск.

Алтайский горный округ был прикрыт с юга новой Колывано-Кузнецкой военной линией, в которую вошли: Усть-Калиногорская крепость, форпосты Красноярский, Убинский, защита Бобровская, Бийская крепость, Бехтемирский маяк, маяки Новиковский, Сайлапский, Каранайский, Урунский, Верх-Ненинский, Пуштулимский, Кандалапский полумаяк и Кузедеевский форпост.

Но основную роль в заселении верхнего Приобья сыграли не казаки, а крестьяне, раскольники, беглые мастеровые и посадские, пришедшие на эту территорию самовольно, и осевшие на ней либо также самовольно, либо с разрешения властей. Те из них, кто раньше всего был учтен кузнецкими властями, оказались на положении оброчных крестьян, то есть, обязаны были платить хлебный оброк. Кроме оброчных крестьян, ревизией 1724 года учитывались "гулящие" люди и "пришлые".

Первые были самовольными переселенцами, беглые в основном из европейской части России. Местные сибирские власти, стремясь закрепить беглых на новых местах, облагали оброком в размере 1 рубля.

Все те, кто прибыл на территорию верхнего Приобья после 1719 года, были записаны ревизии как "пришлые". По мере закрепления их на новом месте "пришлые", не зависимо от прошлой социальной категории сливались с местными государственными крестьянами.

Самовольный характер первоначального заселения верхнего Приобья сказался на состоянии документальных свидетельств об этом процессе. Если не считать неудачное обоснование в 1709 году первой Бикатуньской крепости, то первая достоверное известие о русских поселениях на этой территории относится лишь к 1716 году. Русский посол в докладной, что в 1716 году кочевники, наряду с телеутскими юртами сожгли на Чумыше многие деревни, принадлежащие русским крестьянам. Таким образом, в 1716 году на Чумыше уже были русские деревни.

Впервые крестьяне Приобья и Причумышья были учтены в 1 ревизию (1719 год затем в 1721 году). Название деревень чаще всего происходили от фамилий или имен их основателей.

Положение переселенцев было тяжёлым. Не от легкой жизни отправились они на новые места. Взимание податей и недоимок перед отъездом усугубило положение.

В 80-90-е годы XVIII века приток крестьянства на территорию верхнего Приобья резко сократился. С 1782 года по 1795 год в Бийский уезд переселилось 38 душ мужского пола, в том числе из Кузнецкого уезда 34 души. Из этих 34 человек 24 осели в Упимовской слободе, т.е. на территории нашего района. Колывано-Кузнецкая военная линия возникла в ходе борьбы России за присоединение территории верхнего Приобья и Прииртышья.

В 1718 году построена Бийская крепость, в 1720 - Усть-Каменогорская, позднее они были соединены цепью крепостей и форпостов.

Военная линия продолжалась на северо-восток от Бийской крепости до Кузнецка. Возникли на территории нашего района Верх-Ненинский полумаяк, Пуштулимский полумаяк. О заселении нашей части Колывано-Кузнецкой военной линии сохранилось мало документов.

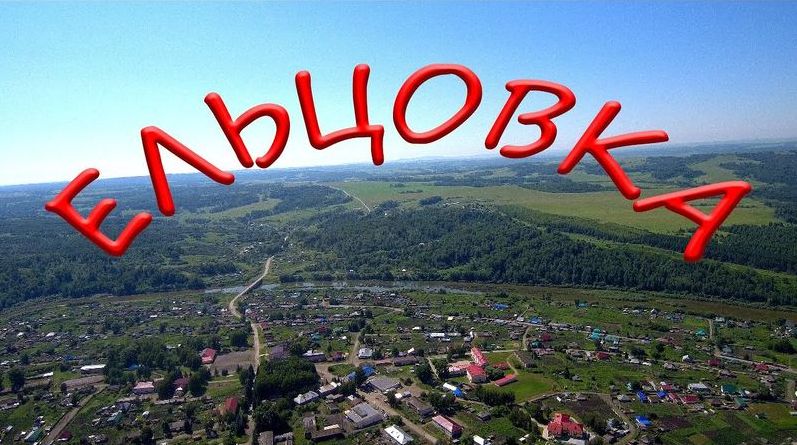

С 1770 года существует наша деревня Ельцовка, заселенная русскими поселенцами, а с 1782 года уже насчитывалось в названых деревнях 647 душ, из них 345 мужских и 302 женских.Особую группу населения военной линии составляли отставные военнослужащие.

История села

Многие реки имеют многочисленные притоки. Мелкие источники называются Еловками, Бубрихами, Гришаевками. Отсюда, может быть, название села Еловка или Ельцовка (их много по всей стране).

Другая версия - основатель Ельцов или Ельцин. Третья версия - название села связано с лесом (ель) или с рыбой (Елец).

Село основано в 1770 году. Первые жители начинали селиться по берегам Чумыша. Эти улицы назывались: Сибирская (сейчас Комсомольская), Садовая, выше еще одна и дальше Черная гора. С востока Ельцовка замыкалась Вогульской улицей (сейчас Елесина).

Крестьяне жили единолично.

В 1914 году в Ельцовке было: две школы, деревянная церковь, магазин и маслодельный завод купца Щацкого. Три винные лавки: Зотова, Феклистова и Бекисова, мельница и волостная управа. В управу входили зажиточные люди. Старостой был Данила Карнаухов.

К этому времени люди уже селились и в Заречье. В селе было 2 школы: церковно-приходская и министерская. Они были похожи, как близнецы, стояли рядом.

Самая высокая скала, нависающая над Чумышом, называлась лирическим именем "Колокольчик". Отсюда далеко просматривались, заречные дали, где на самом горизонте величаво вздымали вверх свои остроконечные вершины пихты, сливались в один темно-зеленый цвет разлапистые вековые сосны. А внизу, обходя село крутым изгибом, бурлил в половодье Чумыш, перемалывая на каменистых перекатах толстостенные льдины. Ниже по течению, там, где река поворачивалась, крыто на север, будто стараясь взять село в кольцо, стоял замшевый Филин-камень. Стоял, как последний из могикан, точно стараясь удержать разлившийся Чумыш в пределах Салаирского кряжа, а он яростно, пенясь и клокоча, набрасывался на его подножие и, сделав отчаянный разворот. Покрывался частыми воронками.

За Ельцовкой, река текла боле спокойно, умиротворенно, почти не встречая на своем пути несокрушимых скал, и уходила куда-то в манящую неизвестность. На взгорье, тускло, поблескивая крестами, стояла деревянная церковь. Узкие переулки вели к ней со всех сторон.

История коллективизации села

Вот строки из докладных записок о проведении коллективизации и хлебозаготовках, датированные 1929-1930 г «Зажиточная кулацкая верхушка деревни оказывает упорное сопротивление проводимым мероприятием. Усилился террор по отношению к сельскому активу, особенно коммунистам. Так члену ВКП (б). Нестерову в Ельцовке два раза выбивали окна и ломились в дверь». Основная масса поддерживала Советскую власть. Беднота участвует в работе сельских и участковых комиссий в хлебозаготовках. Из справки:

«На 1марта в 1930 году в районе 6000 хозяйств, из них 230 кулацких. Коллективизировано 2398 – 44,6% , раскулачено 131-57%». В период хлебозаготовок части были случаи сопротивления новой власти. Поп села Салин Казарин разбил голову партизану Золоткову. В поселке Бахта волостной старина Зубашевский пришел в Сельский Совет замазал портреты вождей и призывал крестьян не сдавать хлеб. Несмотря на трудности, план район перевыполнил. Это, конечно, отразилось на жизни крестьян, оставшихся на зиму без зерна, вынужденных голодать, идти на хитрости. В этот период многие семьи покидают обжитые места, уходят в город Новокузнецк, Бийск, таким образом, пополнял класс рабочих.

В этот период наблюдается рост партийных организаций. В 1928 г. в районе было уже 13 ячеек, 142 большевика, которые в работе опирались на беднейшие слои населения. Образование первых коллективных хозяйств – коммуны села Ельцовки относится к 20-м годам. Она располагалась в районе реки Татарка, вторая коммуна им. Ленина образовалась в поселке Дектеревка, председателем которой был местный житель Дектярев Тихан Алексеевич. Первыми членами коммуны были братья Кочкины Иван Иванович, Николай Иванович. Коммуна существовала до 1930 г.

Совхоз «Ельцовский»

В феврале 1961 года образован совхоз "Ельцовский” на базе трех совхозов это Мичурино – Ельцовка, Им. М.Энгельса – Черемшанка, им. Ленина – Новокаменка и Чумышская РТС (ремонтно-тракторная станция).

1. Новокаменское отделение входили поселки Столбовка, Новокаменка, Артюховка, Случайное, Бедреп.

2. Мичуринское отделение – это Гвардейское – Пила, Дектеревка – Ельцовка.

3. Заречье отделение – это Заречье, п. Первомайский.

Черемшанское отделение- это 2 бригады Черемшанка и Анаштаиха

Было 1250 рабочих и служащих. Первым директором совхоза был Бородин Андрей Емельянович. Главным зоотехником Барандочук Андрей Михайлович. Главный агроном Руденко Василий Васильевич.

Совхоз «Пчеловод»

Организовался совхоз в 1970 году 30 марта на базе пчеловодских пасек совхоза "Ельцовский”, "Таежный”, "Мартыновский”, "Пуштулимский”. Было передано 4634 пчелосемьи и 51 тыс. рубля. Основных фондов, из которых 53,3 тыс.- жилья.

Совхоз из года в год набирал силу. Уже в 1975 году было 5120 пчелосемей, получено валового меда 192 тонны, в том числе товарного 84 тонны. Совхоз начал заниматься не только пчеловодством, но и развитием коневодства, растениеводства. Для строительства заготавливали тес, в зимний период вывозили по 700 кубических метров и больше, строили зимой срубы для жилья, зимовников.

В 80-е годы были построены пчелокомплексы с вместимостью по 600 пчелосемей, зимовники от 120 до 250 пчелосемей, за счет средств капитального ремонта – жилье, склады на пасеках. Одновременно пополнялся машинотракторный парк. Тракторов – 20, автомашин – 13, почвообрабатывающая техника.

В 1986 году пчелосемей было уже 6100, 128 лошадей, пашни 398 га, из них 65 га – многолетних трав, ни одного гектара пашни не пустовало. С 1970 года по 1996 год было введено 3500 квадратных метров жилья, построены склады, гаражи, площадка для стоянки автомобилей.

В это время, начиная с 1970 годам по 1987 год, работали энтузиасты своего дела – директор совхоза Я. П. Трухачев, А. Н. Меркульев, специалисту Г. М. Бирюков, В. А. Семенов и пчеловоды: Н. А. Блинов, А.В. Бутаев, В. Ф. Данилова, А. Ф. Вавилов, П. А. Андреева, Ф. Ф. Фишер и многие другие, которые вложили в развитие производства свой талант, ум, совесть и честь, многие были награждены орденами и медалями, сыскали себе уважение, признательность.

На 1 января 1993 года совхоз "Пчеловод” был переименован в КП "Пчеловод” с часто-деловой собственностью.

Совхоз «Таежный»

В 1966 году из состава совхоза Ельцовский выделено новое хозяйство-совхоз «Таежный» в селе Новокаменка. В 1982 году на основании приказа номер 63 М.С.Х. РСФСР от 21.08 82г. в связи с организацией совхоза «Черемшанский» от совхоза Ельцовский было передано в Черемшанское отделение 9528га земель.

После передачи в совхозе Ельцовский осталось: 2 отделения с двумя тракторно-полеводческими бригадами. Три МТФ и три фермы по откорму КРС. Общая площадь закрепленных земель – 18223га; из них сельскохозяйственных угодий – 14955га, в том числе пашни – 7910га, многолетних насаждений – 47га, сенокосов – 3714га, пастбищ – 3570га.

Я считаю, что передел территории колхозов приводил к снижению развития хозяйства, понижению уровня жизни.

Но вернемся в 1939г. колхозы укреплялись, и приходила новая техника. В 1939г. колхозы, МТС, выполняя решения 18 съезда ВКПБ, добились повышения урожайности в целом по району в 1,5 раза. Колхозы: «им. Кагановича», «им. Чапаева», «Красное знамя» и некоторые другие собрали зерновых по10-12 центнеров с гектара. 51 колхоз рассчитался с государством по зернопоставкам. У колхозников были взяты зерновые оставленные на новый посев, на озимые, не обошлось и без приписок.

Наша гордость!

Савинова Екатерина Федоровна

Особую страницу в истории нашего села вписала наша землячка Екатерина Савинова.

Она родилась в нашем селе в простой работящей семье, где было кроме нее еще трое детей. Петь любили и взрослые, и дети, пели русские народные песни. В то время была очень популярна художественная самодеятельность. Маленькая Катя пела, танцевала, читала стихи. После окончания школы в 1944 году она твердо решила поступить учиться на артистку. Несмотря на уговоры, она решила добиться своей цели. Природа как бы специально создала Савинову для сцены, одарив яркой, запоминающейся внешностью, необычайным разносторонним талантом, удивительным голосом. Во ВГИКе это разглядели не сразу. Потребовалось несколько попыток, чтобы достичь своей цели.

За 20 лет работы в театре и кино сыграла в пяти спектаклях и более чем в 20 фильмах. Роли: Любочка в комедии еще одного нашего земляка И. Пырьева "Кубанские казаки", Дуняша - " Большая семья", Клава Шубина - "Тень у пирса", Ольга - " Колыбельная", Фрося Бурлакова - « Приходите завтра". Последний фильм с ее участием - « Женитьба Бальзаминова ". А также сыграла в фильмах: "Медовый месяц", "Степные зори", "В один прекрасный день", "Сельский врач", "Таинственная находка", "Расплата", "Лена", "Человек с планеты Земля".

В районном музее накоплен большой материал об известной землячке, в том числе воспоминания друзей детства, близких: мужа, кинорежиссера Евгения Ташкова. Богатым фондом располагает Алтайский краевой музей. В нем насчитывается до двухсот ценнейших документов. В создании фонда и его пополнении участвуют Родные, друзья, односельчане, которые помнят и любят Екатерину Савинову- человека большого сердца и таланта, рожденную на щедрой алтайской земле.

Впервые…

В 60-х и особенно в 70-х годах начался подъём в социально-экономическом развитии села.

Создаются предприятия: Районное объединение «Сельхозтехника» с мощной производственной базой, строительный участок, успешно функционирует маслозавод, дорожный ремонтно-строительный участок, два совхоза «Ельцовский» и «Пчеловод».

Были построены новые здания районной и детской библиотек, детской музыкальной школы. В 1979 году был построен мост через реку Чумыш, до этого сообщение осуществлялось с помощью парома и лодок. После этого была построена республиканская асфальтированная дорога, строительство которой в конце 80-х годов. Она соединила Алтайский край с Кемеровской областью.

…телефонная связь

Первый телефон был установлен в с. Ельцовка в 1926 году. С помощью его поддерживалась связь с г. Бийск. Была проведена связь однопроводная с Тогулом и Яминским (Целинным).

В 1930 году установлено 3 телефонных аппарата. В 1938 году – ручной коммуникатор на 30 номеров. Одними из первых телефонистов были Жаркова, Бабкина, Алексеева.

В 1946 году ёмкость коммуникатора увеличена до 60 номеров, затем до 100, наконец, к 1952 году поставлен мощный (по тем временам) коммуникатор на 200 телефонных номеров.

1940 год – начало телефонизации окрестных сёл Ельцовского района. Пуштулим - 10 номеров, Новокаменка – 10 номеров. Телефонизированы и более мелкие сёла: Кедровка, Верх-Неня, Последниково.

В 1968 году в Новокаменке установлен коммуникатор на 50 номеров, в Мартыново - на 100 номеров. В 1977 году в Ельцовке начала действовать АТС на 500 телефонных номеров.

В 1983 году в с. Ельцовка насчитывалось уже 500 абонентов, к началу 1985 года – около 1000.

…электричество

Первая электростанция в селе Ельцовка была построена в 1956 году на месте, где расположен в настоящее время стадион. Станция У-12; двигатель Д-6 работал на дизельном топливе. Мощность станции 100 киловатт.

Станция обслуживала следующие объекты: здания райкома КПСС и райисполкома, милиции, школы, райпотребсоюза, редакции.

Старшим электриком электростанции Терещенко Сергей Исакович, механиком – Баранников Алексей Семенович, от местного хозяйства Слюнков Николай Александрович.

В 1956 году электрические лампочки появились в квартирах жителей улиц Комсомольской, Береговой, Садовой.

Таким образом, местная электростанция обслуживала село до конца 60-х годов. В 1967 году в районе начато строительство районных электросетей от колтакской ГРЭС. Первым начальником РЭС был Чернов Виктор Иванович.

Строительство подстанции производила Кемеровская механизированная колонна номер 4. Наладку производили рабочие и инженерно-технические работники электросетей.

История

Ельцовская земля взрастила пять Героев Советского Союза

Столбов Филипп Агафонович

Рыжаков Василий Емельянович

Елесин Михаил Васильевич

Леухин Никанор Андреевич

Яровиков Иван Максимович

Их именами названы улицы села. В честь их в центре села воздвигнут мемориал Славы, где ежегодно в День Победы проходят торжественные митинги.

Столбов Филипп Агафонович 01.07.1921 - 1989

Герой Советского СоюзаСтолбов Филипп Агафонович

Столбов Филипп Агафонович - помощник командира взвода 107-го гвардейского стрелкового полка 34-й гвардейской Енакиевской стрелковой дивизии 4-я гвардейской армии 3-го Украинского фронта, гвардии старший сержант.

Родился 1 июля 1921 года в селе Столбовка (ныне не существует) Ельцовского района Алтайского края в семье крестьянина. Русский. Окончил 4 класса. Работал в леспромхозе в селе Кара-Чумыш Прокопьевского района Кемеровской области.

В Красной Армии с 1939 года. Служил в составе 5-й армии Киевского особого военного округа. Окончил школу младших командиров, был помощником командира стрелкового взвода.

На фронте в Великую Отечественную войну с июня 1941 года. Воевал на Юго-Западном, Северо-Западном, Волховском, Воронежском, 3-м Украинских фронтах. В боях четырежды ранен.

Участвовал:

- в оборонительных боях в районе городов Ковель, Малин, в наступлении в направлении Тихвин - Будогощь – в 1941 году;

- в боях на Дону в районе посёлков Коротояк, Урыво-Покровское и города Лиски – в 1942;

- в Россошанско-Острогожской и Белгородской операциях, в том числе в освобождении городов Острогожск, Новый Оскол, в Курской

битве, в освобождении города Тростянец Сумской области – в 1943;

- в форсировании Днепра в районе города Каховка, в Ясско-Кишинёвской операции, в боях в Румынии, Болгарии, Югославии, в освобождении городов София, Белград, в форсировании реки Дунай с завоеванием плацдарма – в 1944;

- в боях в Венгрии южнее озера Балатон в районе городов Секешфехервар и Надьканижа – в 1945.

Помощник командира взвода 107-го гвардейского стрелкового полка гвардии старший сержант Столбов на станции Банхида (юго-западнее города Секешфехервар, Венгрия) в начале января 1945 года с группой бойцов в течение 5 дней удерживал дом, отразив 40 атак противника и нанеся ему большой урон в живой силе и технике.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему сержанту Столбову Филиппу Агафоновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 8160).

1945 году Ф.А.Столбов демобилизовался. Жил в городе Славянск Донецкой области. Работал на заводе высоковольтных изоляторов. Умер в 1989 году. Похоронен в Славянске.

Награждён орденами Ленина (29.06.45), Отечественной войны 1-й степени (06.04.85), медалями «За отвагу» (23.02.45), «За взятие Будапешта», «За победу над Германией».

Сержант Филипп Столбов перед войной служил в составе 62-й стрелковой дивизии 5-й армии Киевского особого военного округа южнее города Ковель. Здесь он прошёл курсы младших командиров и занимал должность помощника командира стрелкового взвода. На этой должности он и прошёл всю войну.

22 июня 1941 года гитлеровская армия перешла советскую границу. В этот же день сержант Столбов принял свой первый бой с врагом. Но под натиском многократно превосходящего противника 15-му стрелковому корпусу полковника И.И.Федюнинского, в который входила 62-я стрелковая дивизия, пришлось оставить Ковель и с тяжёлыми боями отступать в глубину Полесья. 26 июня Столбов вёл бой уже на рубеже реки Стырь, а к 10 июля ему пришлось отступить на старую государственную границу по реке Случь. 19 июля линия фронта докатилась до рубежа Киевского укреплённый района. Здесь, в районе городка Малин Житомирской области, сержант Столбов участвовал в тяжелейших оборонительных боях, в одном из которых 28 июля 1941 года он был тяжело ранен и эвакуирован в тыловой госпиталь.

После излечения в начале ноября 1941 года сержанта Столбова направили в 4-ю армию Северо-Западного фронта. Несколько ранее гитлеровские войска захватили города Волхов и Тихвин. Им совсем немного оставалось, чтобы встретиться со своей Петрозаводской группировкой, образовав тем самым второе кольцо окружения вокруг Ленинграда. Но советские войска не позволили им это сделать. Южнее Тихвина сержант Столбов в ноябре-декабре 1941 года участвовал в оборонительных боях. А когда в декабре 1941 года был создан Волховский фронт, и в него вошедшие 54-я, 4-я и 52-я армии перешли в решительное наступление, Столбов в составе своего подразделения также пошёл вперёд. Но 15 декабря 1941 года в бою за посёлок Будогощь он получил тяжёлое ранение и снова выбыл в тыловой госпиталь.

В начале июля 1942 года, когда фашистские войска совершили прорыв и стали развивать наступление на Воронеж и в большую излучину Дона, сержант Столбов был направлен в 309-ю стрелковую дивизию 6-й армии Воронежского фронта. В составе этой дивизии в августе – сентябре 1942 года он участвовал в тяжёлых боях с фашистскими войсками, форсировавшими Дон и захватившими плацдарм в районе посёлков Коротояк и Урыво-Покровское. В результате многочисленных кровопролитных боёв плацдарм удалось ликвидировать. Затем дивизия перешла в состав 40-й армии, в которой Столбов до декабря 1942 года держал оборону севернее города Лиски.

В январе 1943 года началась Острогожско-Россошанская и Белгородская операции, в ходе которых сержант Столбов освобождал населённые пункты Воронежской области Щучье, Малахино и 18 января – город Острогожск. 29 января он участвовал в штурме города Новый Оскол и с боями дошёл до посёлка Пролетарский, что северо-западнее станции Томаровка Белгородской области. Здесь в марте 1943 года линия фронта приняла дугообразный вид и была прозвана Курской дугой. Именно здесь намечались главные события лета 1943 года.

Свой главный удар гитлеровские войска в полосе Воронежского фронта нанесли на Обоянском направлении, чуть в стороне от дислокации 309-й стрелковой дивизии, а в её рядах и сержанта Столбова. Тем не менее, отдельные подразделения крупной томаровской группировки врага пытались наступать в направлении посёлков Пролетарский и Ракитное. Здесь Столбов участвовал в сдерживающих оборонительных боях и в местном контрударе, и враг на этом направлении не прошёл и километра. Но когда началось общее наступление советских войск на Курской дуге, Столбов со своим взводом пошёл вперёд. Он участвовал в освобождении населённых пунктов Сумской области, в боях за город Тростянец. Но в бою 17 августа 1943 года у села Печины Тростянецкого района сержант Столбов получил очередное тяжёлое ранение. В бессознательном состоянии в числе других раненых он был найден на поле боя жителями села Савкино (в том числе и Ксенией Воробьёвой – родной бабушкой автора статьи) и после оказания первой помощи отправлен в госпиталь в город Белгород.

В январе 1944 года сержант Столбов, выписавшись из госпиталя, был направлен в 34-ю гвардейскую Енакиевскую стрелковую дивизию 28-й армии 3-го Украинского фронта. Он форсировал Днепр у знаменитой Каховки, но в бою на плацдарме 26 февраля 1944 года был в четвёртый раз ранен и выбыл в медсанбат.

Свою дивизию Столбов догнал в освобождённой Одессе. После этого 34-ю гвардейскую стрелковую дивизию передали в состав 57-й армии 3-го Украинского фронта, и она передислоцировалась в район города Тирасполь.

В августе 1944 года в ходе Ясско-Кишинёвской операции гвардии старший сержант Столбов освобождал земли Молдавии, город Кагул, форсировал реку Прут, сражался за румынский город Галац. 5 сентября 1944 года в составе своего полка вёл бой за город Кэлэраш. Далее ему посчастливилось ловить цветы, бросаемые горожанами, когда он шёл в строю по улицам болгарской столицы Софии.

В октябре 1944 года Столбов форсировал реку Морава и участвовал в боях за югославскую столицу город Белград. 7 ноября 1944 года он был в составе второго десанта через реку Дунай у города Апатин. Но главные бои гвардии старшего сержанта Столбова были впереди – в Венгрии. 7 декабря 1944 года он участвовал в боях за город Капошвар.

В конце декабря 1944 года в столице Венгрии Будапеште была окружена крупная гитлеровская группировка. Из района озера Балатон им на помощь перешли в наступление несколько фашистских танковых дивизий.

30 декабря 1944 года 28 гвардейцев из 34-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием гвардии лейтенанта Панина держали оборону станции Банхида, что между городами Капошвар и Секешфехервар. На них двинулись 4 танка и 6 бронетранспортёров с мотопехотой. В первый же час гвардии лейтенант Панин был убит. Командование группой принял на себя гвардии старший сержант М.С.Стариков.

По инициативе командира группы Старикова Столбов вместе с гвардии старшиной Онопой и гвардии рядовым Раскопанским ворвались в дом, стоявший рядом с тем, где были наши бойцы, и из него открыли огонь по скоплению немцев. Гитлеровцы с яростью начали атаку дома, и 15 автоматчиков проникли в одну его часть. Трое гвардейцев завязали с ними гранатный, а затем рукопашный бой. Столбов забросал гранатами 7-х гитлеровцев, а потом в другой комнате в рукопашной схватке уничтожил ещё 2-х врагов.

3 января 1945 года Столбов, устроившись в засаде на крыше дома, методично начал истреблять гитлеровцев огнём своей снайперской винтовки. Он вывел из строя расчёты 2-х немецких пулемётов, сразил 2-х офицеров, убил 3-х немецких танкистов, которые готовили свой танк к очередной атаке дома.

5 дней длилась эта неравная борьба, гвардейцы отразили 40 атак гитлеровцев. Но ничто не могло сломить железную волю бойцов. Они нанесли врагу очень большой урон. Один только Столбов уничтожил бронетранспортёр и истребил более 20 фашистов. В ночь на 5 января 1945 года гвардии старший сержант Столбов, один из немногих, не имевших ранения в этих боях, провёл разведку немецкой обороны. Ему удалось добраться до своего полка и вернуться к гарнизону дома с приказом об отходе. Под утро группа, забрав всех раненых, отошла. Столбов лично возглавил прикрытие и вышел в расположение своего полка последним. За героизм, проявленный в оборонительных боях в районе венгерского города Секешфехервар, гвардии старший сержант Столбов был представлен к званию Героя Советского Союза.

В феврале и марте 1945 года Столбов ещё неоднократно участвовал в отражении вражеских контрударов из района озера Балатон, за что был награждён медалью «За отвагу». Войну гвардеец закончил в Венгрии на подступах к городу Надьканижа.

После Победы Столбов демобилизовался и долгие годы работал на Славянском изоляторном заводе в Донецкой области.

Рыжаков Василий Николаевич1916 - 01.04.1945

Герой Советского СоюзаРыжаков Василий Емельянович

Рыжаков Василий Емельянович - командир орудия артиллерийской батареи 43-го гвардейского казачьего кавалерийского полка (12-я гвардейская кавалерийская дивизия, 5-й гвардейский Краснознамённый Донской кавалерийский казачий корпус, 2-й Украинский фронт), гвардии старший сержант.

Родился в 1916 году в деревне Анамас ныне Ельцовского района Алтайского края в семье крестьянина. Русский. Образование неполное среднее. Работал в колхозе.

В Красной Армии в 1936-1940 и с 1941 года. На фронте в Великую Отечественную войну с июля 1941 года.

Командир 45-милимитрового орудия артиллерийской батареи 43-го гвардейского казачьего кавалерийского полка 12-й гвардейской кавалерийской дивизии 5-го гвардейского кавалерийского корпуса 2-го Украинского фронта гвардии старший сержант Рыжаков, выполнив боевое задание, 31 января 1944 года у села Сигнаевка севернее города Шпола (Черкасская область) обнаружил движущуюся артиллерийскую батарею противника. Оценив обстановку, Рыжаков замаскировался, пропустил голову колонны, открыл прицельный автоматный огонь. Ошеломлённые внезапным нападением, гитлеровцы бросили свои пушки и разбежались. Но, поняв, что против батареи действует один автоматчик, стали окружать его, они пытались взять его живым. Когда закончились патроны, Рыжаков подпустив ближе наседавшего врага, четырьмя гранатами уничтожил двадцать семь солдат и двоих офицеров, троих взял в плен.

6 февраля 1944 года в бою у села Шпиль (Черкасская область), выполняя обязанности командира артиллерийского взвода, помог пехотинцам отбить три вражеских атаки, уничтожив три танка противника и до пятидесяти солдат и офицеров, чем помог полку выполнить боевую задачу.

В бою около села Нова Буда 13 февраля 1944 года в двух контратаках противника старший сержант Рыжаков огнём пушек своего взвода подбил один вражеский танк, уничтожил две автомашины с боеприпасами, разбил три станковых пулемёта противника, благодаря чему полк получил возможность закрепиться в этом населённом пункте.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии старший сержант Рыжаков Василий Емельянович удостоен звания Героя Советского Союза.

Награждён орденом Ленина, медалью.Был ранен в бою и умер 1 апреля 1945 года. Похоронен в Будапеште (Венгрия).

В селе Ельцовка имя Героя носят улица и школа, в мемориальном комплексе установлен бюст.

Елесин Михаил Васильевич 1918 - 10.06.1952

Герой Советского СоюзаЕлесин Михаил Васильевич

Елесин Михаил Васильевич – командир отделения 42-го стрелкового полка (180-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт), младший сержант.

Родился в 1918 в селе Ельцовка ныне Ельцовского района Алтайского края в семье крестьянина. Русский. Образование начальное. Работал в артели «Красный кустарь» в Ельцовке. Призван в армию Ельцовским районным военкоматом в 1941 году. Окончил школу младших командиров в городе Кемерово.

Во время Великой Отечественной войны в действующей армии с июня 1942 года. Сражался на Сталинградском, Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Участвовал в обороне Сталинграда, в Курской битве в оборонительных боях, последующем контрнаступлении и освобождении Левобережной Украины.

В ходе наступления 38-й армии Воронежского фронта на киевском направлении на территории Сумской области 6 сентября 1943 года в бою за деревню Иваницкое со своим отделением М.В.Елесин ворвался во вражескую траншею и в рукопашной схватке уничтожил до 10 немецких солдат. Когда, преследуя противника, бойцы вошли в деревню, он забросал гранатами дом, где засели немецкие автоматчики, и обеспечил своему подразделению дальнейшее продвижение вперёд.

Отделение М.В.Елесина отличилось также в боях за сёла Смелое и Великие Бубны (Роменский район Сумской области).

В конце сентября 1943 года 42-й стрелковый полк вышел на берег Днепра севернее Киева. 7 октября М.В.Елесин со своим отделением на подручных средствах форсировал реку в районе села Лютеж Вышгородского района Киевской области.

В ходе боёв по расширению Лютежского плацдарма 10 октября 1943 года у села Новые Петровцы М.В.Елесин в составе роты овладел высотой 141,4 и отражал контратаки противника, предпринимаемые при поддержке танков и самоходных артиллерийских установок. Во время одной из контратак на участке, занятом отделением, бойцы подпустили гитлеровцев на расстояние примерно 20 метров и забросали их гранатами, ведя при этом интенсивный автоматный огонь. Было уничтожено более 100 немецких солдат, М.В.Елесин лично истребил не менее солдат противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и в боях на плацдарме, Елесину Михаилу Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4500).

После освобождения Киева М.В.Елесин принимал участие в оборонительных боях в районе Киева, а затем в наступательных боях на Правобережной Украине в составе 27-й армии, в том числе в Корсунь-Шевченковской операции и уничтожении окружённой вражеской группировки (январь-февраль 1944 года,1-й Украинский фронт), в Уманско-Ботошанской операции, освобождении Молдавии и выходе на территорию Румынии (март-апрель 1944 года, 2-й Украинский фронт).

В августе 1944 года в составе 27-й армии (2-й Украинский фронт) участвовал в Ясско-Кишиневской операции и освобождении многих населённых пунктов Румынии, в том числе города Рымник (Рымникул-Сэрат).

В октябре 1944 года М.В.Елесин в составе 27-й армии принимал участие в Дебреценской операции 2-го Украинского фронта на территории Венгрии, а в период с октября 1944 по февраль 1945 года участвовал в составе 46-й армии 2-го, а с декабря 1944 года 3-го Украинского фронта в Будапештской операции и в освобождении Будапешта.

С февраля 1945 года до конца войны М.В.Елесин воевал в составе 46-й армии снова на 2-м Украинском фронте, участвовал в марте-апреле в Венской стратегической операции и во взятии столицы Австрии Вены. В начале мая участвовал в Пражской операции на территории Чехословакии.

В августе 1945 года М.В.Елесин был демобилизован. Вернулся в родное село, работал в артели «Красный кустарь».

Cкончался 10 июня 1952 года. Похоронен в Барнауле на Булыгинском кладбище. 6 мая 2004 года там установлен памятник Герою. Именем М.В.Елесина назван переулок в селе Ельцовка.

В селе установлен мемориал Славы в честь пяти Героев Советского Союза – уроженцев села, в том числе М.В.Елесина.

Награждён орденом Ленина, медалью.

Леухин Николай Андреевич

Герой Советского Союза

Гвардии сержант, командир орудия 76-мм артбатареи 241 Гвардейского стрелкового полка 75 гвардейской Краснознаменной Бахмачской стрелковой дивизии.

Родился в 1918 году в селе Ново-Неня Ельцовского района Алтайского края. Коммунист.

Воевал на Киевском направлении, проявил себя исключительно смелым, мужественным и находчивым командиром - артиллеристом.

В ночь на 24 сентября 1943 года, с боем подойдя к левому берегу Днепра, принял самостоятельное решение: во что бы то ни стало переправить орудие на правый берег, чтобы не дать отступающему врагу опомниться. Выручала смекалка.

Артиллеристы раздобыли два бревна, взяли их, разобрали орудия на части, и в ночной темноте по вскипающей от оружейно-пулеметного огня воде, переправили орудие и боеприпасы. Оказавшиеся рядом несколько солдат другого подразделения, помогли собрать пушку, занять огневую позицию.

Враги обнаружили замаскированное орудие, их танки и пехота двинулись в атаку. Леухин прямой наводкой подбил один танк и самоходную пушку противника, яростная контратака была отбита, уничтожено до роты пехоты врага.

За мужество и героизм Н. А. Леухину 17 Октября 1943 г. присвоено звание Героя Советского Союза.Позже гвардейское соединение, где воевал Леухин, было переброшено в Белоруссию.

И здесь отважному сибиряку выпала тяжелая участь – преодолевать реку Березинку. Предстояло с ходу форсировать реку севернее деревни Язвин Паричского района Гомельской области, чтобы перерезать пути отхода противника.

Орудийному расчету гвардии сержанта Леухина удалось быстро справиться с задачей и выступить в бою.